生産工程の静電気対策としてイオナイザ(除電器)が広く利用されていますが、メンテナンスを怠ると除電性能が低下したり、かえって静電気の供給源となる場合もあります。また、異物の発生源にもなります。

『イオナイザの効果がない』『急に不良率が上がった』『設定を変えていないのに放電が増えた』などの原因はイオナイザの性能低下かもしれません。この可能性を見落とすと、工程条件や材料の品質確認ばかりに目が行ってしまい、原因究明が遅れることにもつながります。

このページでは、一般的なメンテナンス方法(清掃・性能確認)に加え、イオナイザ各タイプごとの注意点もご紹介します。

※メンテナンスは必ずイオナイザの電源をOFFにしてから行ってください。

※イオナイザの適切な設置方法についてはイオナイザの種類・比較と選定方法をご覧ください。

日常的な点検(毎日~月2回の実施を推奨)

イオナイザに共通する点検項目は下記の通りです。

1)放電針(エミッタ)の汚れ

放電時の電界により針の先端部に異物が付着します。付着した異物はアルコールを染みこませた綿棒などで丁寧に除去します。

メーカーによっては専用のクリーニングキットが用意されている場合もあります。

放電針の汚れ確認には倍率10倍程度のルーペがあると便利です。

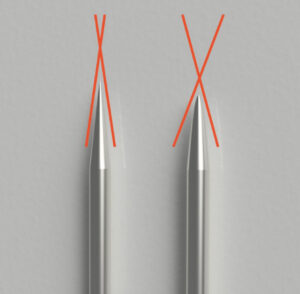

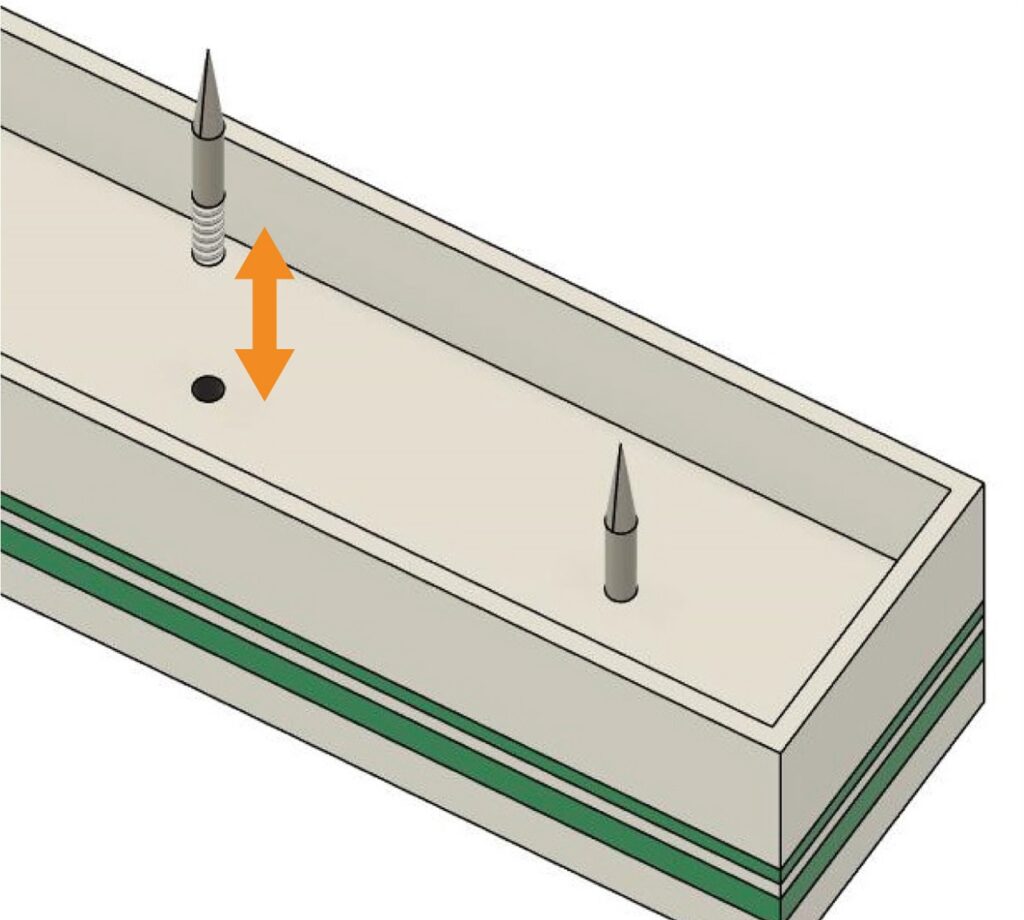

2)放電針の摩耗

電界により電子・イオンが放電針に衝突することで針の先端が摩耗※します。摩耗が進行するとイオン供給量の低下(=除電能力の低下)が発生します。見本の針など、摩耗を比較できる資料と見比べながら確認します。なお、イオン供給性能の確認には、チャージプレートモニタ(後述)を利用します。

※実際は、針表面に付着した絶縁性異物が絶縁破壊し、異物と共に電極が欠ける現象です。

(左:摩耗前/右:摩耗(先端が丸い)

3)放電針の曲がり・並び

放電針がゆがんでいないかを確認します。針の1本1本の曲がり確認のほか、バータイプイオナイザでは針が一列に並んでいるかも確認します。

4)電源・ステータスランプの異常

電源が入っているか、ステータス異常が警告されていないかを確認します。

5)配線確認(コネクタの緩み等)

電源の接続が緩くなっていないか、配線被覆が破損していないか、配線に負荷がかかるような曲げや折れが発生していないかを確認します。

6)筐体の清掃

イオナイザは放電針から電界が広がっているため、筐体自体にも汚れが付着しやすくなります。必要に応じて中性洗剤を少量含む水などをウエスにしみこませながら汚れを落とします。

放電針の交換方法

1)取り外せる機種と外せない機種

取り外し安さ:〇

取り外し安さ:△

取り外し:不可

2)針の交換方法

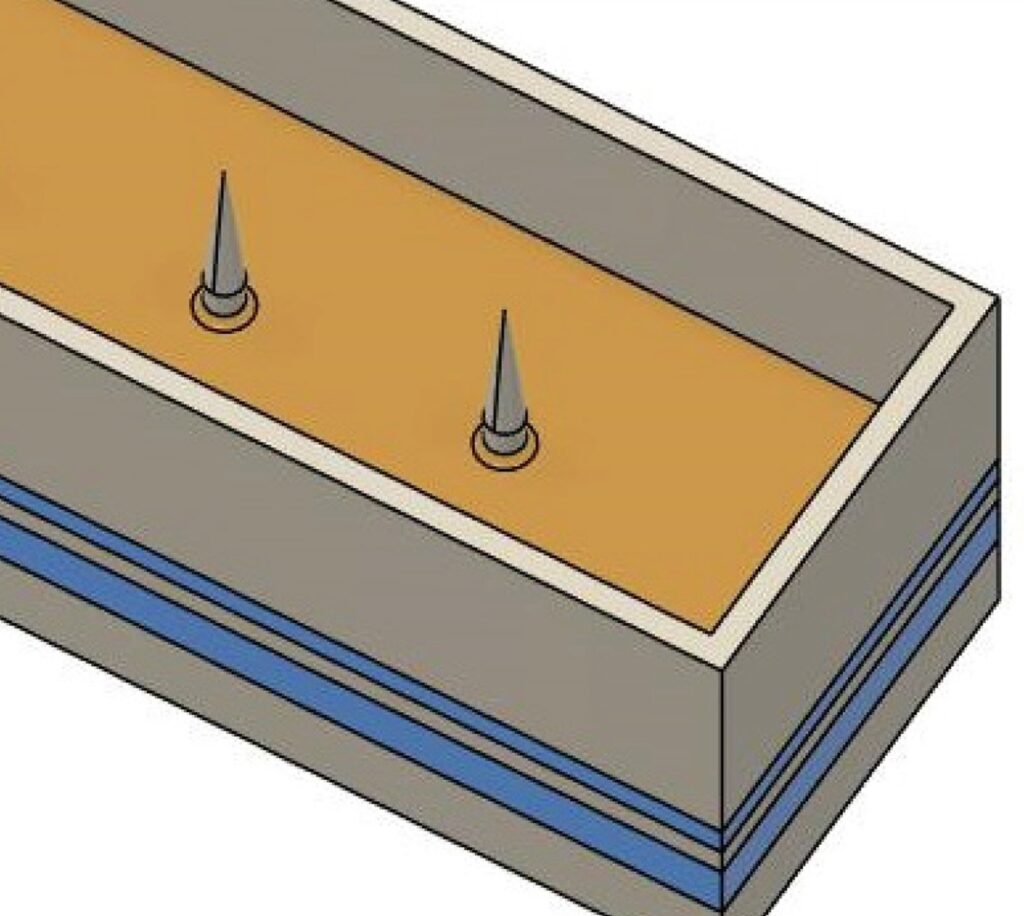

ユニットタイプ

ユニットになっている場合は、ユニットごと脱着します。

※脱着方法は各機種の取扱説明書をご参照ください。

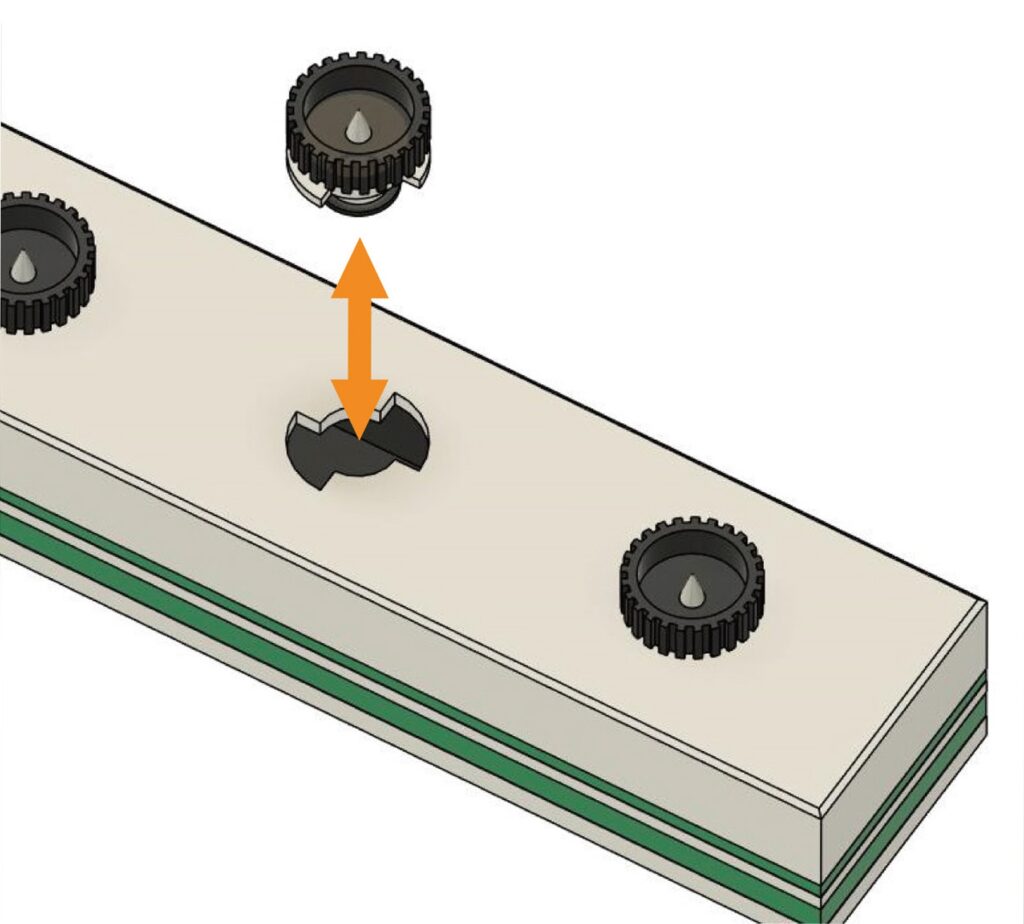

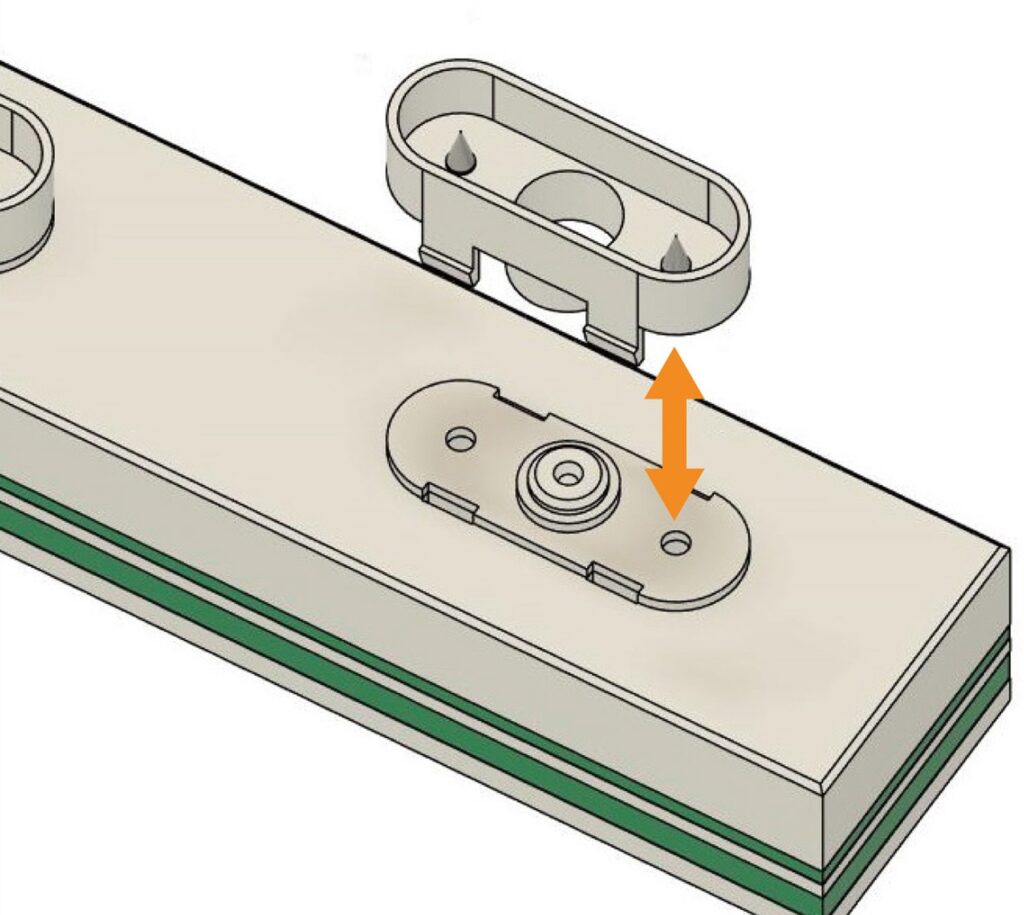

針のみの交換タイプ

ねじ止めの場合は、ネジを緩めて脱着します。

Q. 針は一列全交換が必要?

A. イオバランスがとれていれば、1か所ごとの交換でも問題ありません。異常や摩耗スピードの把握に有効ですので、交換履歴は取っておきましょう。

なお、特定箇所の放電針のみが早く摩耗する場合、何らかの原因(放電ムラや印加電圧ムラ、故障)の可能性がありますので注意が必要です。

タイプ別のメンテナンス方法

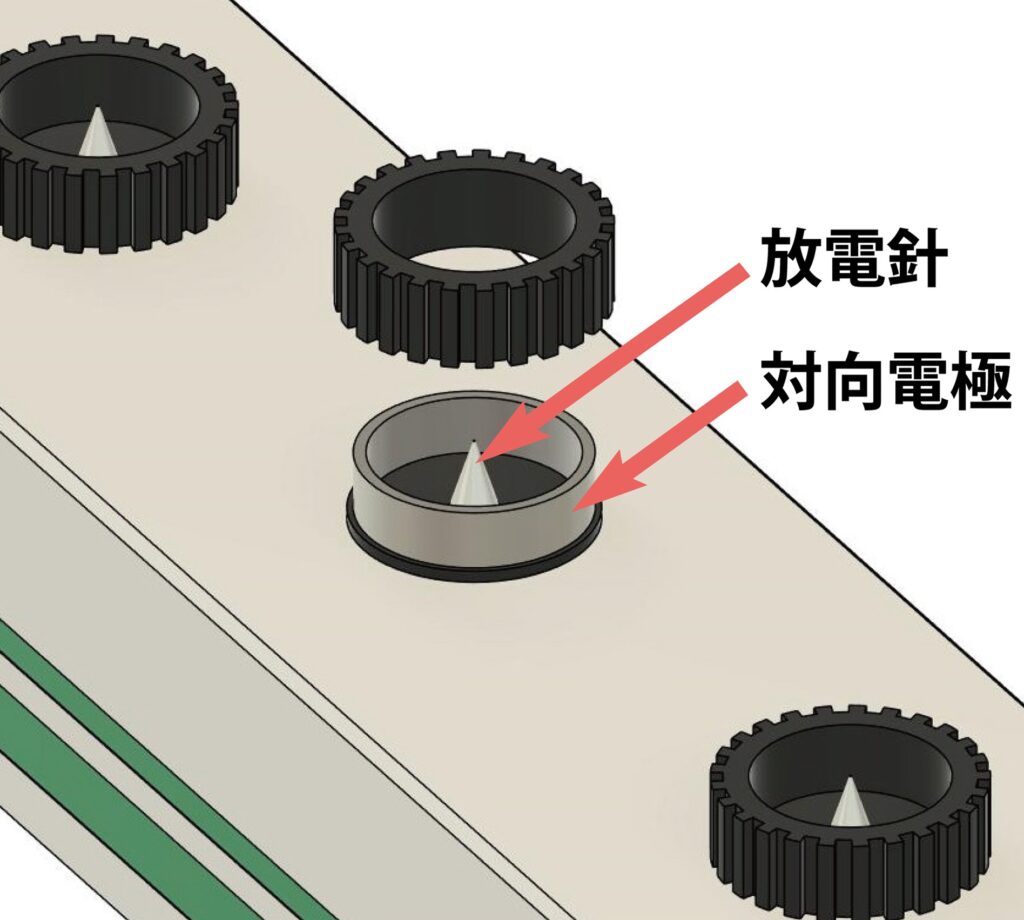

ACタイプ

対向電極の清掃:汚れや異物の付着を確認し、適宜アルコールを染みこませた綿棒で清掃します。

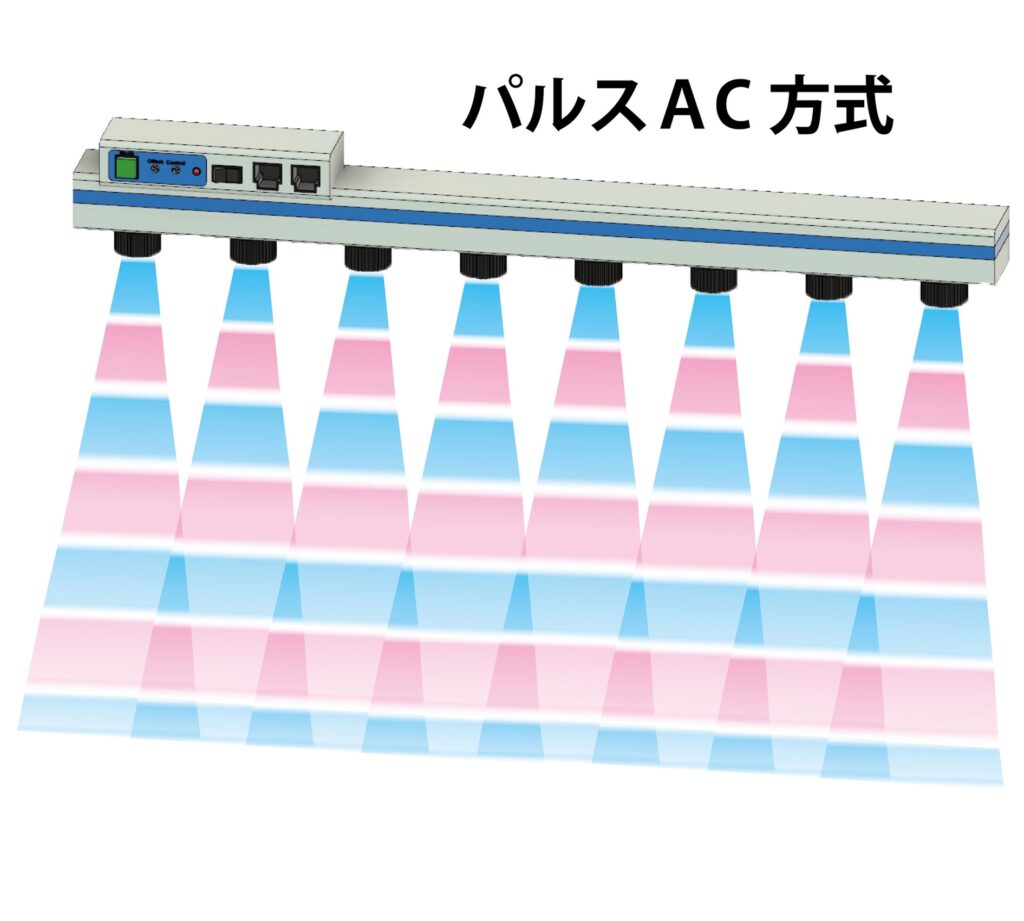

パルスACタイプ

動作周波数の確認:周波数が変化するとイオン量や除電スピードが変化します。当初の設定から周波数が変化していないか確認します。特に、停機などで主電源を落とした場合などは要注意です。

※設定周波数をイオナイザ本体に明記しておくと安心です。

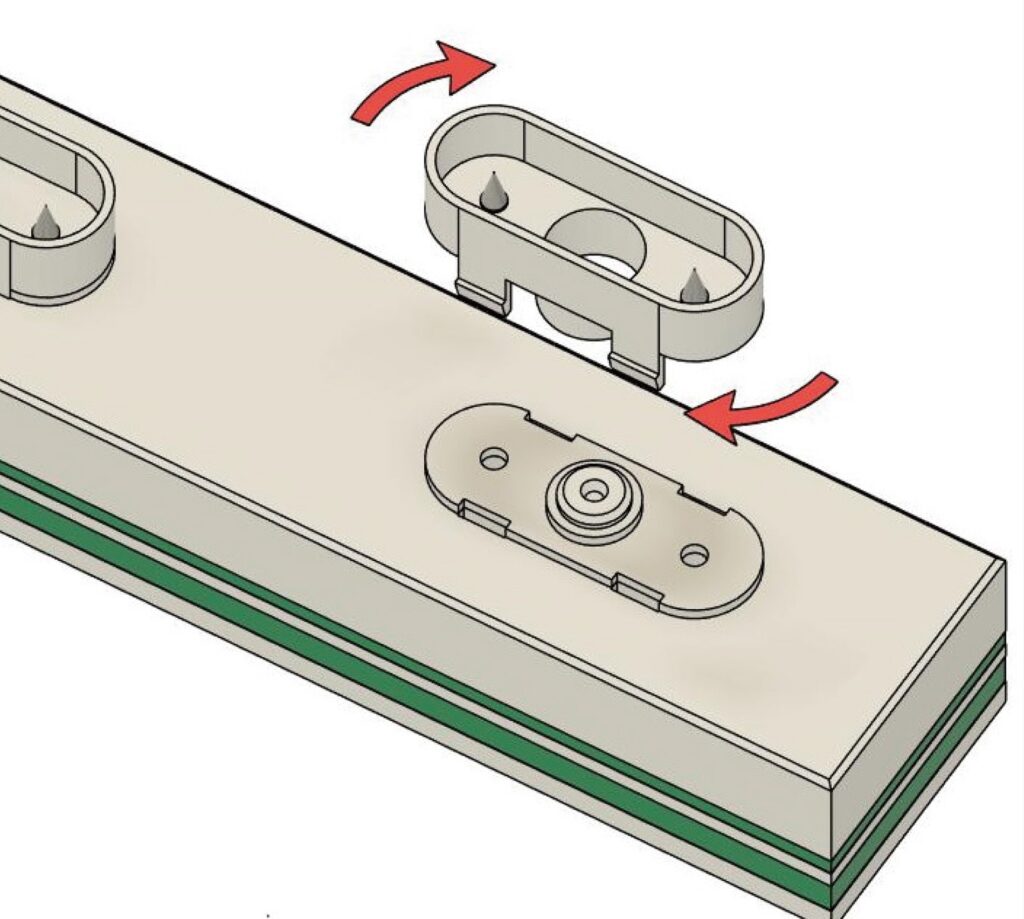

DC/パルスDCタイプ

DCタイプは放出するイオンの極性が放電針ごとに固定されているため、正負の放電針で摩耗の速度が異なります。

メンテナンス時に正負の放電針をローテーションして取り付けることで、針の摩耗をバランスする方法をお勧めします(右図)。

ファンタイプ

プロペラやファンガードに埃が付着する可能性があります。汚れが確認された場合は、これらの部品を清掃します。

エアー供給タイプ

エアーの風力の低下/エアー供給口やチューブの詰まり・折れ/エアーフィルタの汚れ・劣化などを確認します。その他、コンプレッサーのメンテナンス・清掃(ドレン清掃等)を定期的に実施します。

メンテナンスフリー/省メンテナンスタイプ

省メンテナンスタイプのイオナイザでも、原理的にはメンテナンス箇所は変わりません。停機のタイミングなどに、部品の消耗や劣化を確認しましょう。また、毎日の点検が不要な分、一度に多くの消耗品を交換する可能性がありますので、消耗品は多めに備蓄している方が安心です。

確認項目の例は下記の通りです。

- 出力制御式イオナイザ:放電針が摩耗した分、印加電圧を調整してイオン放出量を一定に保つ機能がありますが、調整機能には限界がありますので、随時、放電針の点検を行います。

- 放電針の自動清掃機能付き機種:清掃時に発生する粉塵の堆積や、清掃部品の劣化などに注意が必要です。

メンテナンス後の除電性能確認方法

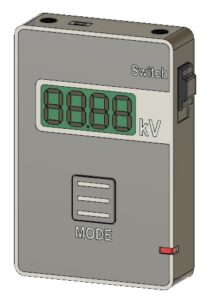

チャージプレートモニタによる確認

除電速度や正負のイオンバランスを評価する機器です。据え置き式のタイプや簡易型のハンディタイプなどがあります。イオナイザが正常に稼働している状態でのデータを記録しておき、メンテナンス後の測定結果と比較してメンテナンスの効果を評価します。

表面電位計を用いた確認

簡易的な方法として、イオナイザ前後における除電対象の帯電量の変化を評価する方法もあります。正確な帯電量を把握するために、測定地点の選定を行い、毎回同じ場所で測定します。測定対象の材質や生産環境の温湿度により帯電量が変化することにも留意が必要です。

⇒関連リンク:表面電位計の正しい使い方

まとめ

イオナイザの性能を維持することは、生産トラブルを防ぐために有効です。最近は省メンテナンス性が向上した機種が増加していますが、基本的な確認方法は従来機種と同じです。チェックリストの作成やメンテナンス知識の共有により、トラブルを未然に防止できる体制を構築しましょう。

関連ページ

お気軽にお問い合わせください。077-534-5311受付時間 平日9:00-17:00

お問い合わせ